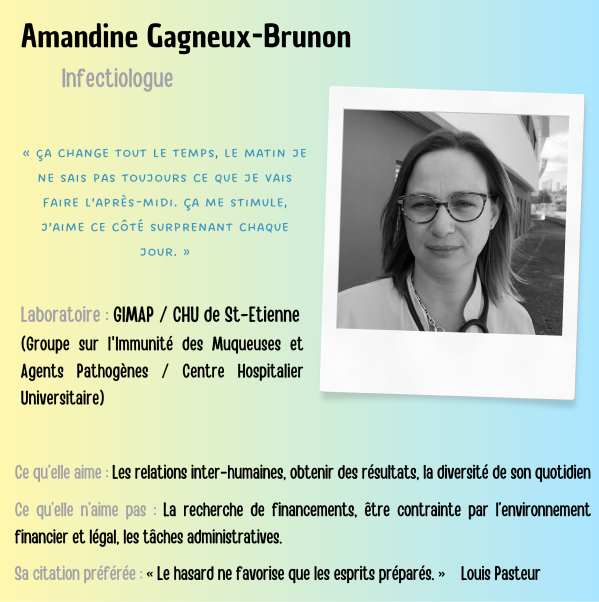

Amandine Gagneux-BrunonProfesseure des Universités - Praticienne Hospitalière

Originaire de la Vallée du Gier, Amandine est PU-PH (Professeure des Universités - Praticienne Hospitalière) en maladies infectieuses et tropicales, au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) de Saint-Etienne.

Dans ce lieu multipotent, elle exerce le soin aux patients, la recherche (au laboratoire GIMAP - Groupe sur l'Immunité des Muqueuses et Agents Pathogènes, du côté Université Jean Monnet,) et clinique (du côté CHU), ainsi que l’enseignement aux futurs médecins.

Parcours

Fille de deux parents médecins, Amandine est un « pur produit stéphanois ».

Pendant ses années au lycée Claude Fauriel de Saint-Etienne, Amandine hésite quant à son orientation. Médecine vétérinaire équine ? Sciences politiques ? Elle a plusieurs envies, mais à ce stade, le soin aux humains n’en fait pas encore partie.

Ce sont ses parents, qui connaissent bien la branche, qui vont l’orienter vers les études de médecine.

« Mes parents m’ont dit que si je ne savais pas quoi faire, je devrais entrer en fac de médecine, je pourrais y faire de la santé publique et rejoindre la politique plus tard. »

Non totalement convaincue par le soin, Amandine entame tout de même ses études universitaires de médecine à l’Université Jean Monnet.

Mais pendant ses études, les stages pratiques sont nombreux et variés, et elle se passionne peu à peu pour le soin et le domaine clinique.

Plusieurs rencontres ont été déterminantes dans son parcours. Elle effectue son premier stage d’externe dans le service du Pr. Hervé Decousus. Elle y apprend le contact patient, et y découvre la richesse de la relation médecin-patient, aux côtés de cet enseignant « d’un humanisme extraordinaire ». Elle le sait dorénavant, c’est bien dans la clinique qu’elle fera carrière.

Puis, en 6e année de médecine, après avoir particulièrement apprécié la néphrologie et projeté d’en faire sa spécialité, elle découvre le service des maladies infectieuses et tropicales du Pr. Frédéric Lucht, elle y rencontre le Dr. Anne Frésard, qu’elle surnomme « sa maman médecin ». Auprès de cette dernière, experte du VIH qui a traversé cette épidémie sur une quarantaine d’années, Amandine développe sa passion pour les maladies infectieuses.

Elle se spécialisera donc en néphrologie, avec un diplôme complémentaire en infectiologie.

A son arrivée en tant que cheffe de clinique au CHU de Saint-Etienne, Amandine rencontre enfin le Pr. Elisabeth Botelho-Nevers, alors Maîtresse de conférences des Universités et prête à succéder au Pr. Lucht. C’est elle qui la guidera sur les pas du parcours académique.

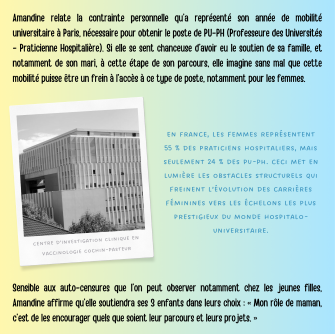

Amandine, qui jusqu’ici ne connaissait que le CHU de Saint-Etienne, quittera son territoire natal en 2021 pour un an de mobilité à Paris au Centre d’Investigation Clinique en Vaccinologie Cochin-Pasteur pour devenir PU-PH, une occasion importante de s’ouvrir et de voir d’autres horizons. Et c’est bien à Saint-Etienne qu’elle s’établira, heureuse de pouvoir évoluer dans la région qui est la sienne.

Avec du recul sur son propre parcours, elle donne aujourd’hui un éclairage particulier à ses étudiants sur leur cursus :

« Je dis aux étudiants « vous rentrez dans un cursus en ayant une idée de ce que vous ferez plus tard mais ce cursus va vous modeler, et on ne peut pas savoir ce que vous ferez dans 5 ans ! » ».

Soignante, chercheuse et enseignante

Être hospitalo-universitaire, c’est faire du soin, de l’enseignement et de la recherche, mais surtout un peu tout en même temps !

En maladies infectieuses, Amandine s’occupe de patients atteints de toutes sortes d’infections (virales, bactériennes, parasitaires, fongiques), souvent graves. Mais au lit du patient prennent place dans le même temps ses autres activités.

« Je soigne un patient, que j’inclus dans un protocole de recherche, avec un étudiant à mes côtés qui apprend, je fais les trois en même temps ! ».

Du côté de la recherche clinique, elle étudie notamment les infections par le VIH et les infections cardiovasculaires. Elle s’intéresse à la vaccination, dans son aspect clinique à travers des essais cliniques vaccinaux, mais aussi dans son aspect social, en étudiant l’acceptabilité et l’acceptation des vaccins par les patients, et notamment les adolescents et les femmes enceintes.

« La France est le pays de Pasteur, mais aussi un pays dans lequel il y a beaucoup de doute autour de la vaccination. »

Ces recherches sont très pluridisciplinaires et collaboratives : Amandine œuvre régulièrement aux côtés de spécialistes en santé publique, en promotion de la santé et de sociologues.

Un métier de passion

La personnalité d’Amandine ne ressemble pas à celle très stéréotypée de la femme médecin telle qu’elle est souvent dépeinte. Elle aime aller vite, comprendre rapidement ce qui se passe et répondre à la situation avec efficacité. Sa priorité, c’est le soin et, dans son domaine où les patients sont régulièrement atteints d’infections graves et méconnues du grand public, aller droit au but est primordial. Cette approche très directe, qui peut parfois surprendre ou bousculer les patients, n’est que le reflet de sa volonté de leur offrir la meilleure prise en charge possible.

Elle se souvient d’une jeune patiente souffrant d’une infection cardiaque à staphylocoque doré, à qui elle avait dû expliquer très directement le déroulement de sa prise en charge dans les jours suivants. Après un parcours de soin difficile, cette patiente, au début rudoyée par son attitude directe, confiait à l’un des collègues d’Amandine un bijou orné d’un petit ange gardien, à lui offrir.

Selon elle, pour exercer ce métier, il faut savoir analyser rapidement les choses, savoir synthétiser, être efficace et organisé, et surtout aimer ce qu’on fait.

« On ne peut pas travailler autant, dans de telles conditions, sans avoir l’amour de ce qu’on fait. »

Il est aussi capital de savoir faire son travail rigoureusement tout en gardant le sourire et en faisant son possible pour rendre ce moment le moins difficile possible pour le patient. Pour Amandine, le soin passe aussi par une attitude professionnelle en toutes circonstances, où le patient doit impérativement être au cœur des préoccupations du soignant.

Et bien que son statut lui impose une certaine distance avec les patients, elle aime les relations interhumaines qui font son quotidien.

Elle attache aussi beaucoup d’importance à la performance et aux résultats.

« J’aime avoir des résultats : qu’un patient se rétablisse bien sûr, mais aussi voir que le diagnostic était le bon, que nos actions de communication fonctionnent, que nos étudiants ont de bons résultats… »

Ce qui plaît à cette soignante animée par l’action et l’efficacité, c’est aussi son quotidien, extrêmement varié.

« Ça change tout le temps, le matin je ne sais pas toujours ce que je vais faire l’après-midi. Si on me demande de répondre à la presse dans quelques minutes, ça me stimule, j’aime ce côté surprenant chaque jour. »

Parfois, cette soif de variété et d’immédiateté est aussi un désavantage pour Amandine, qui confie ne pas parvenir à se poser autant qu’elle le souhaiterait, par exemple pour travailler sur des projets à plus long terme.

Ce métier très dynamique comporte aussi d’autres côtés moins plaisants. La recherche de financements, les contraintes financières et légales des recherches et les tâches administratives sont une partie du métier qu’elle n’affectionne pas.

La période COVID, bien que dramatique pour de nombreux patients touchés, a été paradoxalement très « excitante » sur le plan scientifique pour elle et le reste de l’équipe.

« Il y a eu le soin et la recherche, mais aussi une grande part d’organisation, de communication, et les contraintes étaient bien moins lourdes que d’habitude au niveau légal et financier. »

Si de nombreux soignants sont attirés par le pan humanitaire des maladies infectieuses et tropicales, ce n’est pas la raison de sa passion. Elle a cependant eu l’occasion, durant son année de mobilité universitaire à Cochin, de réaliser une mission en Guadeloupe.

« Je n’étais pas du tout préparée à ça, à ce système de santé en très mauvais état. »

En plus des aspects de soin et de recherche, le côté transmission aux étudiants est un vrai moteur pour Amandine. Elle est très engagée dans l’amélioration de la formation des étudiants en santé, qui la motive depuis sa deuxième année d’études.

Pour elle, l’invention du système de CHU est extraordinaire et extrêmement moderne, par la flexibilité, et la richesse qu’elle permet.

« C’est au CHU qu’on a les meilleurs plateaux techniques et toutes les compétences. »

Et cet engagement dans la formation se traduit concrètement : chargée de mission à la faculté de médecine pour l‘organisation des stages hospitaliers, elle œuvre à améliorer ces stages pour que les étudiants apprennent le maximum, tant en termes de savoir-être que de sens de la réflexion.

« Aujourd’hui, les étudiants ne perçoivent pas toujours la richesse de ce qu’on peut apprendre en stage, rien que par l’observation. »

Femmes soignante, chercheuse et enseignante

En tant que femme, Amandine ne déclare pas avoir pâti de son genre dans sa progression.

Cependant, un épisode de son parcours ouvre la discussion : celui de sa mobilité universitaire.

Durant cette année de mobilité à Paris, elle quitte la Loire 4 jours par semaine. Les aurevoirs avec ses jeunes enfants sont à chaque fois difficiles, et cette situation pèse sur la famille.

Mais lorsqu’elle se remémore cette période, elle note surtout la chance qu’elle a ressenti d’avoir le soutien de son cercle familial.

« J’ai eu la chance d’avoir un mari et toute une famille derrière moi, d’avoir un conjoint qui souhaite et puisse gérer la famille, les tâches ménagères, des grands-parents prêts à prendre le relais avec les enfants… J’avais un environnement très facilitant. »

Selon elle, ce passage par la mobilité universitaire pour nommer les PUPH est important mais représente une énorme contrainte personnelle.

Ceci pourrait constituer une partie des raisons pour lesquelles en France, la parité dans les postes de PU-PH n’est pas atteinte. En effet, selon un rapport de 2024 sur les personnels hospitalo-universitaires publié par le CNG (Centre National de Gestion), 55 % des praticiens hospitaliers sont des femmes, mais celles-ci ne représentent que 46 % des MCU-PH (Maître de Conférence universitaire – Praticien Hospitalier) et seulement 24 % des PU-PH.

Selon le CNG, « ce paradoxe met en lumière les obstacles structurels qui freinent l’évolution des carrières féminines vers les échelons les plus prestigieux du monde hospitalo-universitaire ».

Dans le milieu professionnel, Amandine a toujours naturellement gardé une certaine distance, une posture professionnelle avec ses collaborateurs, qui selon elle a pu contribuer à limiter les risques de dérives envers elle en tant que femme.

« Je ne crois pas avoir été victime de VSS (Violences Sexistes et Sexuelles), mais peut-être parce que je m’en suis protégée, que j’ai été élevée dans un système qui pouvait me promouvoir en tant que personne et me mettre en capacité de réussir aussi bien qu’un homme. »

« J’étais une collègue professionnelle de santé, simplement. Je ne me suis jamais sentie inférieure à un chirurgien par exemple, parce qu’il était un homme ».

En réaction à l’appréhension que pourraient ressentir les filles à l’entrée de leur cursus scientifique, elle conseille :

« Je pense que les jeunes filles ne doivent pas s’inhiber. On doit éduquer les garçons à l’égalité, bien sûr, et pousser les filles à ne pas s’auto-censurer. »

Maman d’une fille de 7 ans et demi, quand Amandine imagine sa fille se projeter dans des études de médecine, la réaction est naturelle : elle la soutiendrait.

« Mon rôle de maman, c’est de les encourager quels que soient leur parcours et leurs projets. »

Quand on lui demande, au sujet de tout son parcours, « et si c’était à refaire, vous le referiez ? », elle acquiesce. Passionnée par son métier et épanouie dans ce poste au croisement du soin, de la recherche et de l’enseignement, Amandine se considère parfaitement à sa place.