Florence GarrelieDirectrice d'unité de recherche

Quand on lui demande qui elle est, Florence se décrit comme une femme, une maman, puis une chercheuse, une enseignante, et enfin une directrice de laboratoire (sans oublier une coordinatrice de la Graduate School EUR Manutech Sleight).

« Directrice de laboratoire, c’est une fonction, avec un début et une fin, alors que le reste fait partie de mon ADN. »

Parcours

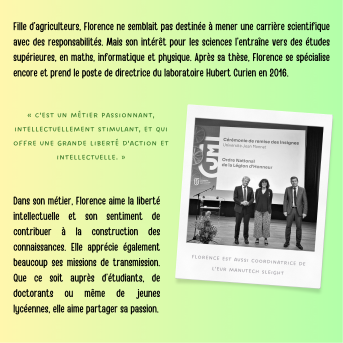

Fille d’agriculteurs, Florence ne semblait pas destinée à mener une carrière scientifique avec des responsabilités.

Très vite attirée par les sciences, Florence est dotée de bonnes prédispositions à apprendre. Elle réussit bien et on lui fait rapidement sauter des classes. Cette lancée sera cependant interrompue un moment par les aléas de la vie, ce qui forge sa personnalité déjà atypique.

Au lycée, les enseignants tentent de l’orienter en langues. Mais Florence refuse, elle veut faire des maths.

Après un bac C, elle entame des études en mathématiques et informatique, puis en physique.

Un parcours qui sonne presque comme une prédisposition à diriger le laboratoire Hubert Curien, qui regroupe ces trois domaines.

C’est un autre « hasard de la vie » qui amène Florence à Saint-Etienne.

Directrice d’unité au laboratoire Hubert Curien depuis 10 ans, Florence est mue par sa passion et son engagement.

« Je prends beaucoup de plaisir, j’aime être stimulée intellectuellement, travailler pour ce collectif même si ce n’est pas un travail facile ! »

La preuve en est qu’après un premier mandat de 5 ans, il a été naturel pour Florence ainsi que pour les membres du laboratoire de poursuivre sur un nouveau mandat.

Recherche

Le laboratoire Hubert Curien (qui soufflera sa 50e bougie en 2026) est le fruit de l’agrégation de plusieurs laboratoires de recherche stéphanois et de leurs compétences en physique, optique, photonique, informatique, traitement d’images et électronique.

Parmi les nombreux domaines d’étude du laboratoire, Florence travaille sur un de ses axes emblématiques : le traitement des matériaux et des surfaces par laser ultrabref.

Après une thèse sur la modélisation de l’interaction laser-matière et du plasma qui en résulte, Florence arrive en 1999 à l’Université Jean Monnet, où elle développe des procédés pour la fonctionnalisation des surfaces par laser ultrabref.

« C’était le tout début des lasers ultrabrefs à Saint Etienne, j’ai vécu l’achat du premier laser femtoseconde dédié à l’ingénierie des surfaces, conçu et installé la première enceinte sous vide pour traiter les surfaces par laser et réalisé les premières manips… »

Dans ses nouvelles fonctions, Florence se spécialise donc dans la fonctionnalisation des surfaces, d’abord par dépôt de couches minces (technique qui fait suite à son travail de thèse), puis par micro- et nano-structuration des surfaces avec un laser pour en modifier la topographie.

Le grand éventail de compétences du laboratoire Hubert Curien a rendu possible la collaboration entre des experts de la modélisation et de l’expérimentation, permettant de lever des verrous scientifiques et techniques.

Par exemple, là où les lois de l’optique ne permettent pas en théorie de modifier la matière à une échelle plus petite que la dimension du faisceau laser, l’association entre les recherches fondamentale et expérimentale a permis de piloter la matière pour qu’elle réagisse au faisceau laser et s’auto-organise à des échelles beaucoup plus petites. C’est un véritable challenge scientifique et technique, qui permet d’entrer en compétition avec des outils beaucoup plus lourds et coûteux comme ceux de la microélectronique.

Avec les lasers ultrabrefs, il est également possible de modifier la chimie des matériaux de façon contrôlée, un terrain sur lequel elle a plus récemment orienté ses recherches.

Les applications de ces recherches sont multiples et très diverses : modifier la mouillabilité d’une surface (avec des applications dans le textile déperlant par exemple), découper des matériaux avec une très grande précision, créer des matériaux antibactériens ou à capacité d’adhésion cellulaire renforcée…

Pour Florence, être chercheur nécessite d’être capable de se remettre en question, de toujours faire preuve d’intégrité, mais aussi d’engagement.

« On n’est pas chercheur de 9h à 16h, ça trotte dans la tête en continu, y compris le week-end. Nous sommes nombreux à avoir nos bonnes idées le matin sous la douche ! »

Et le questionnement scientifique est au cœur du métier de chercheur.

« Il faut sans cesse remettre en cause ses résultats, et se remettre en cause soi-même, se demander si on est sur la bonne voie en explorant telle ou telle question ».

Florence l’a dit : elle est une femme, une maman, une chercheuse, mais aussi une enseignante. Ce dernier aspect est également très important pour elle.

« C’est une bouffée d’oxygène d’aller en cours avec ces jeunes. »

Depuis sa prise de fonctions en tant que directrice, elle enseigne beaucoup moins, mais n’a cependant pas souhaité arrêter totalement l’enseignement. Florence aime enseigner, et aime le contact avec les étudiants, auprès desquels elle prend plaisir à transmettre et partager sa passion.

« J’ai continué à enseigner aussi parce que quand on est directeur d’une grosse structure, c’est bien de garder les pieds sur Terre, c’est ce que permet le contact avec les étudiants et leurs questions très pragmatiques »

Une particularité dans le parcours d’enseignante de Florence : elle a enseigné en 1e et 2e année d’IUT, en licence professionnelle, en 1e et 2e année de Master, et en école doctorale. Elle a donc côtoyé des étudiants de tous les niveaux, ce qui n’est pas commun chez les enseignants-chercheurs.

Quand on lui demande ce qu’elle aime dans ce métier qui semble tant la passionner, Florence évoque plusieurs choses. En tant que chercheuse, la liberté intellectuelle, accompagner des doctorants dans le bonheur par exemple de leur première publication, la fierté de développer de nouvelles techniques, de se sentir utile, le sentiment de contribuer à apporter des connaissances à la communauté internationale.

En tant que directrice, les plaisirs sont un peu différents mais tout aussi stimulants : impulser des idées, monter des projets (comme l’EUR Manutech Sleight), mettre les choses en musique, accompagner de nouvelles initiatives et projets collectifs, et accompagner les carrières des personnels, qui est selon elle un autre pan essentiel de la mission de directrice d’unité.

« Les personnels d’appui à la recherche sont essentiels à la recherche, et le poste de DU permet ce contact très privilégié avec eux »

Le métier a aussi ses parties moins plaisantes, dont Florence doit s’accommoder. Elle cite notamment la lourdeur des tâches administratives, qu’elle a connues en étant chercheuse, et qu’elle voit démultipliées dans son poste de directrice.

« Une directrice ou un directeur d’unité de recherche, c’est d’abord un scientifique, qui organise et accompagne le développement du laboratoire. La masse de tâches administratives est parfois épuisante. »

Chercheuse, enseignante, directrice, mais femme avant tout

Bien que Florence soit parfaitement heureuse et épanouie dans son métier, elle identifie clairement des « travers » à la féminité dans ce milieu et se retrouve dans certains d’entre eux.

« Les femmes ont une tendance générale à avoir toujours envie de bien faire, de rendre service. »

Et cette observation concorde avec les résultats de plusieurs études, dont une publiée dans la revue Power, Politics and Influence, et qui montre que les femmes tendent à montrer plus de comportement de « facilitation sociale » (comme aider les collaborateurs ou rendre service), menant à une dévaluation de leur travail (avec parfois même à la clé une dévaluation de salaire).

Bien sûr, les personnalités et tempéraments individuels ont aussi leur rôle.

« Je suis du Massif Central, d’où peut-être mon tempérament bien trempé. Et il en faut, pour être une femme dans les sciences, et pour être une femme qui dirige. »

Avant même d’arriver à son poste actuel, Florence était consciente qu’il serait difficile d’être une femme qui dirige. Elle se souvient notamment avoir remarqué lors de réunions qu’être une femme dans un milieu masculin n’était pas chose aisée. Elle a dû développer petit à petit son attitude, sa manière de parler, pour s’adapter et être entendue et écoutée.

Cette posture lui a permis, lorsqu’elle a pris la direction du laboratoire, d’asseoir sa position très naturellement, sans sentiment d’illégitimité ou freins particuliers.

Lorsque l’opportunité de devenir directrice d’unité s’est présentée, après plusieurs semaines de réflexion et de doutes, la décision a été prise après consultation de sa famille.

« Mes enfants de 10 et 13 ans ont fait partie de la discussion. On a parlé des changements et des sacrifices que cela représentait pour la famille, je me suis assurée que nous étions tous d’accord. »

Ce témoignage soulève chez Florence le questionnement : est-ce aussi évident pour un homme de consulter sa famille pour ce type de projet professionnel ? Les hommes doutent-ils autant de leur capacité à réussir ?

Aux difficultés d’être une femme s’ajoutent bien sûr celles inhérentes au poste de directrice d’unité.

« Être directrice d’unité, c’est être entre le marteau et l’enclume. Le marteau ce sont les tutelles, l’enclume ce sont les collègues qui veulent que leurs dossiers avancent. Donc parfois, on se sent bien seule. »

Bien que Florence déclare être parfaitement satisfaite de son évolution de carrière personnelle, elle connait et comprend les difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans l’enseignement supérieur et la recherche.

L’une de ces difficultés prend racine dans la proportion inégalitaire de femmes et d’hommes dans ce milieu.

Pour éviter les biais de genre, les institutions imposent une exacte parité dans les comités de recrutement, de sélection, une présence féminine dans les jurys de thèse…

Mais derrière cette volonté louable, les femmes peuvent subir une charge de travail déséquilibrée.

« Dans nos domaines, il y a moins de femmes professeures, donc elles sont sollicitées plus souvent que les hommes. En plus d’être des femmes, elles sont « punies », parce qu’elles doivent participer encore plus à tous ces comités pour répondre à une demande de parité par ailleurs tout à fait entendable »

En effet, dans les universités françaises, seuls 31 % des professeurs d’université sont des femmes.

Et la sanction tombe : « les participations des femmes aux comités ne sont plus jugées à leur juste valeur, puisqu’on estime qu’elles y ont été invitées parce qu’elles sont des femmes. »

Et le pendant de cette surcharge pour les commissions n’est pas avantageux pour ces femmes sur-sollicitées : plus de temps dans les commissions signifie moins de temps pour la recherche, et donc des carrières évaluées sur des recherches moins fournies.

« Ce n’est jamais agréable d’être sollicitée uniquement parce qu’on est une femme ! On préfère être sollicitées pour nos compétences et nos avis scientifiques. »

Ceci dit, Florence nuance ce discours en rappelant qu’à l’Université, les évolutions de carrières sont égalitaires et surveillées de près, et qu’elle est à titre individuel totalement satisfaite de son parcours.

Au laboratoire Hubert Curien, les preuves de volonté et de légitimité des femmes ne manquent pas : pour exemple, la proportion de projets ANR (Agence Nationale de la Recherche) portés par des femmes est plus grande que la proportion de femmes dans les membres du labo.

Florence s’engage d’ailleurs dans cet objectif en participant prochainement à un programme « Filles et maths » à destination de lycéennes, pour transmettre sa passion et « leur montrer que c’est possible, qu’une femme peut réussir comme un homme et qu’il ne faut jamais se mettre de tabou ».

Le parcours de Florence est pavé de grands succès mais elle a aussi connu des difficultés.

« On se construit beaucoup plus sur ses échecs que sur ses réussites ».

Dans son parcours personnel comme professionnel, Florence a vécu des échecs, qui ne l’ont pas empêchée d’évoluer dans sa vie et dans sa carrière. « Ce sont des moments qui peuvent être difficiles à vivre sur le moment, mais qui sont aussi un tremplin pour rebondir. »

Florence, elle, exprime la chance qu’elle a ressenti d’avoir été soutenue par sa famille :

« J’ai une famille qui m’a accompagnée et soutenue, et mes évolutions de carrière ont été reçues avec compréhension. C’est essentiel. »

A l’heure du bilan après deux mandats de direction, Florence est heureuse, en tant que femme scientifique et en tant que directrice d’unité.

« C’est un métier passionnant, intellectuellement stimulant, et qui offre une grande liberté d’action et une grande liberté intellectuelle. »

Si c’était à refaire, Florence aurait refait sa carrière d’enseignante-chercheuse sans hésiter. Même si elle note que c’est une énorme quantité de travail pour son poste de directrice d’unité.

« Je me suis amusée par la diversité, le plaisir à faire tout un tas d’actions et à développer des compétences très variées pour accompagner la réussite collective de notre laboratoire ».

Aucun regret !

---