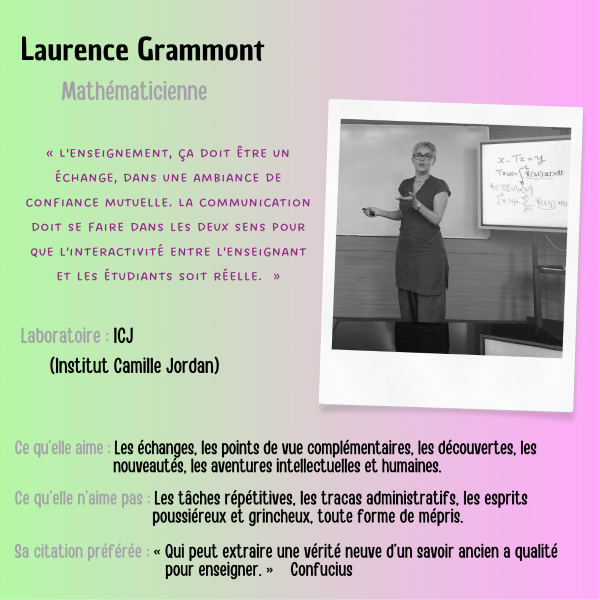

Laurence GrammontMaîtresse de Conférences

Maîtresse de conférences en mathématiques, Laurence exerce sa recherche à l’Institut Camille Jordan (ICJ), laboratoire de mathématiques regroupant des chercheurs de l’Université Jean Monnet, de l’INSA de Lyon, de l’Université de Lyon I et de l’école Centrale Lyon. Elle fait son enseignement à l’école d’économie de Saint-Etienne.

Parcours

Dans le secondaire, Laurence a une préférence pour les langues vivantes, le latin et le sport. Les mathématiques ne sont pas apparues dans le spectre de ses projets que dans les dernières années de lycée. Après une classe préparatoire en mathématiques/physique, Laurence a envie d’aller plus loin dans l’apprentissage et la manipulation de concepts mathématiques et se tourne vers l’université de Bourgogne pour y réaliser une maîtrise de mathématiques. Elle poursuit par un DEA en mathématiques appliquées à Lyon et réalise un doctorat dans le domaine de l’algèbre linéaire numérique. Elle obtiendra ensuite le poste de Maîtresse de conférences à l’Université Jean Monnet.

La recherche en mathématiques

Laurence débute ses premières recherches en algèbre linéaire numérique. Grâce aux rencontres qu’elle fait, et notamment avec une mathématicienne indienne, la professeure Rekha Kulkarni de l’Indian Institute of Technology de Bombay, elle se tourne vers le domaine de l’approximation des équations intégrales. En 2004, elle demande un congé pour recherche et part en Inde.

« C’est un pays qui m’a toujours beaucoup attirée. Travailler avec des collaborateurs indiens est une aventure humaine vraiment marquante, autant sur le plan professionnel que personnel. »

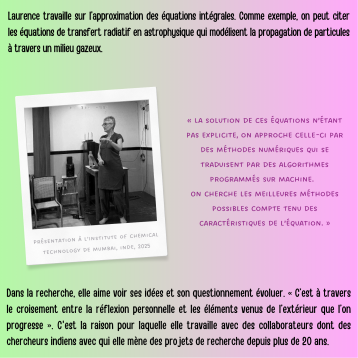

A partir de ce moment et pendant 20 ans, Laurence travaille sur l’approximation des équations intégrales. Comme exemple, on peut citer les équations de transfert radiatif en astrophysique qui modélisent la propagation de particules à travers un milieu gazeux. La solution de ces équations n’étant pas explicite, on approche celle-ci par des méthodes qui se traduisent par des algorithmes. On cherche les meilleures méthodes possibles compte tenu des caractéristiques de l’équation.

Pour progresser et nourrir sa réflexion sur ses sujets de recherche, Laurence travaille avec de nombreux collaborateurs à l’international.

« Chaque chercheur a sa propre conception de la recherche. Pour moi, ce n’est pas un travail solitaire car les partenariats apportent des points de vue complémentaires. »

Laurence a régulièrement voyagé en Inde, et l’Institut Camille Jordan a également souvent accueilli ses collaborateurs. Ensemble, ils ont mené de nombreux projets avec la région Rhône-Alpes (projet ARCUS), le Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA), le Centre Franco-Indien des Maths Appliquées (IFCAM). Elle a aussi travaillé avec l’École des Mines de Saint-Étienne et en particulier le chercheur Xavier Bay qui l’a particulièrement impressionnée par la finesse de sa réflexion, son immense culture mathématique, son intuition remarquable et les qualités humaines, que tout chercheur ayant travaillé avec lui reconnaitra, dont son immense humilité. Les années où ils ont conjointement dirigé une thèse avec un ingénieur de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, illustrent particulièrement bien ce qu’est une aventure scientifique et humaine enrichissante et épanouissante.

« Les chercheurs Xavier Bay et Olivier Roustant m’ont ouvert l’accès au large champ de l’aléatoire en mathématique. Ce fut une grande découverte pour moi. Et depuis, une part de ma recherche se fait dans ce domaine. »

Elle travaille également depuis de nombreuses années avec le professeur Paolo Vasconcelos de l’université de Porto.

Dans la recherche, elle aime voir ses idées évoluer ainsi que son questionnement. C’est à travers le croisement entre la réflexion personnelle et les éléments venus de l’extérieur que l’on progresse.

« J’aime ce qui est différent de moi. »

Côté recherche, l’ouverture d’esprit est indispensable. Il faut être motivé, vouloir progresser, ne pas suivre aveuglément une école ou une autre, et ne pas être fermé vis-à-vis de point de vue différents.

« Il y a des chercheurs plus ou moins bons, mais on a tous des choses intéressantes à dire pour faire progresser les autres. »

Ce métier nécessite aussi une certaine force psychologique.

« On est beaucoup confronté au doute quand on est chercheur. Quand on reçoit les commentaires des relectures par les pairs d’un de ses articles, c’est parfois difficile d’accepter la critique et d’avancer, de remettre en cause son travail. Il faut prendre du recul et ne pas se démoraliser. »

En conférence, les retours des pairs peuvent aussi parfois être un peu durs. Il faut alors parvenir à garder du recul et ne pas se laisser trop atteindre.

De sa formation, elle se rappelle quelques enseignants de l’université de Dijon qui ont marqué sa mémoire par leur disponibilité.

« Ça m’a inspirée et ça m’a donné le goût de la recherche, de voir ce qu’ils faisaient, de voir comment ils répondaient à nos questions avec enthousiasme et comment ils nous questionnaient pour nous faire avancer. Je n’ai pas toujours retrouvé cette ambiance dans le monde de la recherche. On trouve parfois de la mesquinerie, de la jalousie, du mépris. Il faut dire qu’être chercheur dans le monde actuel, c’est chercher l’efficacité, publier beaucoup, trouver des financements, monter des dossiers, être sans cesse évaluer et évaluer les autres. Peut-être que cette pression explique que l’on oublie l’humain dans cette grosse machinerie. »

L’enseignement

De son métier, Laurence apprécie les deux facettes. Selon elle, pour être un bon enseignant, la première chose est de bien connaitre son sujet et de se demander comment le transmettre à des étudiants qui ont évolué dans une époque et un milieu qui ne sont pas les siens. Elle est tout à fait d’accord avec la citation de Confucius :

« Qui peut extraire une vérité neuve d’un savoir ancien a qualité pour enseigner »

Elle aime le contact avec les étudiants, les accompagner dans leur réflexion, les voir progresser et s’épanouir intellectuellement. Pour être un bon enseignant il est important d’aimer la communication et la relation avec autrui.

« L’enseignement, ça doit être un échange, il faut une confiance mutuelle et une communication à double sens, une interactivité entre l’enseignant et les étudiants. »

Pour Laurence, on n’apprend que mieux si l’on est dans un environnement serein. Selon elle, il faut déstresser les étudiants, les mettre dans un environnement de confiance qui leur permette de développer leur réflexion, d’être perméable à la connaissance, d’apprendre et de se voir progresser. C’est d’ailleurs l’état d’esprit de l’école d’économie qui a vu le jour il y a quelques années.

Quand il s’agit d’enseignement, Laurence nous confie une citation qui lui plait :

« Étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans étudier est dangereux. « (Confucius).

Filles et maths, un amour impossible ?

Les mathématiques sont un domaine plutôt masculin, bien que Laurence souligne que les femmes sont plus présentes en statistiques. Au lycée, dès la terminale, les filles sont moins nombreuses à choisir les enseignements de mathématiques (33%) que les garçons (57%). Elles ne représentent ensuite plus que 22% des doctorants, et 15% des enseignants-chercheurs en mathématiques.

Cependant, à l’ICJ, la direction a souvent été féminine.

« Ces femmes qui ont dirigé l’Institut Camille Jordan, Elisabeth Mironescu, Sylvie Benzoni et Véronique Maume-Deschamps, sont remarquables. Elles ont mené l’ICJ avec un grand sens de la justice, avec droiture tout en étant très à l’écoute de tout un chacun. J’ai admiré leur courage dans la transparence de leurs projets d’orientation, leur constance et leur fermeté dans la prise de décision. »

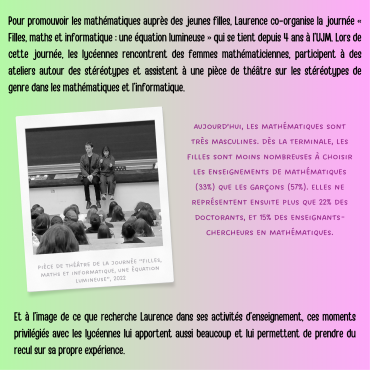

Globalement, Laurence est heureuse de voir des avancées sur le plan des inégalités de genre dans la société et dans le milieu des sciences mathématiques. Mais malgré tout, elle est consciente que le sexisme a la peau dure, et s’en rend notamment compte lors de ses rencontres avec des lycéennes lors de la journée « Filles, maths et informatique : une équation lumineuse » qui se tient depuis 4 ans à l’UJM.

« Quand on entend les lycéennes parler des stéréotypes qu’elles ont rencontrés, je suis outrée, il y a de la violence. Les garçons collégiens ou lycéens véhiculent l’idée que les filles sont moins intelligentes que les garçons. »

A l’époque où Laurence était elle-même lycéenne, elle ne se rappelle pas avoir vécu une telle agressivité.

« S’ils le pensaient, ils ne se permettaient pas de le dire frontalement. Plus tard dans l’enseignement supérieur, j’ai entendu des remarques et vu des comportements auxquels je n’ai pas prêté attention. C’est seulement lors des journées « filles et maths », que j’ai pris conscience des remarques stéréotypées que j’avais pu entendre à l’époque, des comportements déplacés, qui d’ailleurs existent encore aujourd’hui. »

En effet, les stéréotypes autour des aptitudes féminines pour les sciences dites « dures » sont bien ancrés.

« Ce qui est étonnant, c’est que dans les pays d’Afrique du Nord, ou en Inde, le nombre d’étudiantes en thèse de mathématiques est bien plus élevé. C’est une manière pour elles de se libérer et de gagner en indépendance. Ce phénomène s’explique peut-être sur le plan sociologique mais j’ai du mal à le comprendre. »

Pour revenir à la journée « Filles, maths et informatique : une équation lumineuse », lors de celle-ci, les lycéennes rencontrent une mathématicienne célèbre qui leur expose son métier et son parcours. Puis elles participent à un atelier autour des stéréotypes, où elles explorent l’influence de la société sur ceux-ci. Elles ont ensuite l’occasion de rencontrer en petits groupes des rôles modèles, incarnés par des femmes ayant fait des mathématiques, dans ou hors du milieu académique. La journée se termine enfin par une pièce de théâtre sur les stéréotypes de genre par rapport aux mathématiques et à l’informatique. L’objectif est de sensibiliser les lycéennes aux stéréotypes de genre par rapport aux sciences et de les encourager à choisir librement les études de mathématiques, si elles en ont le goût.

Ce riche programme est porté dans son édition stéphanoise par 3 personnes de l’ICJ. La première, sur qui repose toute l’organisation pratique, Pascale Villet, assistante à la recherche, coordonne tous les échanges avec les participants : organisation de la venue des classes, lien avec les enseignants, suivi des inscriptions, création de l’affiche… Stéphane Gaussent et Laurence organisent le contenu de la journée : trouver les intervenantes, les rôles modèles, préparer la venue de la troupe, animer les ateliers. Chaque année, ce sont près d’une centaine de jeunes filles qui ont la chance de participer à ce programme. Et il ne reste jamais un siège de libre !

A côté de ses engagements pour les femmes et les sciences, Laurence est très active dans le domaine de la transition écologique et le développement soutenable (TEDS), à la fois à l’ICJ et à l’école d’économie où elle enseigne, mais également dans ses activités personnelles en lien avec la nature.