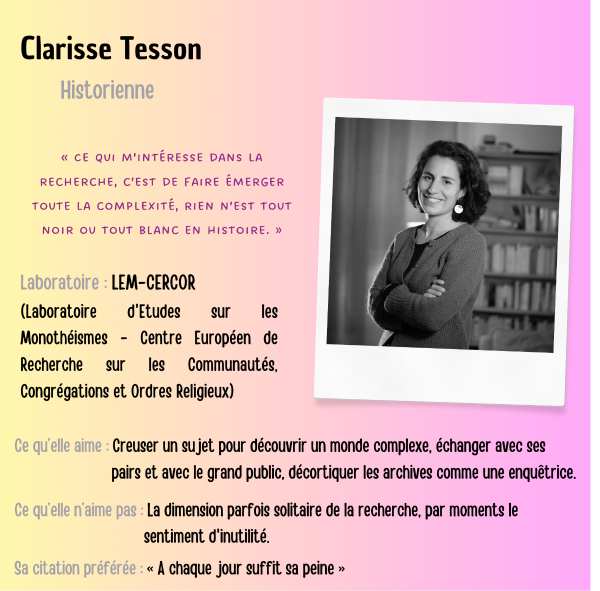

Clarisse TessonMaîtresse de conférences en histoire contemporaine

Cultiver son goût pour l'histoire

Clarisse est passionnée d’histoire depuis le collège. Mais à l’époque, elle n’envisage pas du tout le parcours qui sera le sien.

D’abord attirée par la diplomatie, l’enseignement, ou encore le journalisme, c’est finalement l’enseignement qui intéresse Clarisse.

Après son baccalauréat, elle réalise ses études supérieures à l’ENS de Lyon en histoire.

« J’avais commencé en M2 en disant à mon directeur de mémoire que je ne voulais pas faire de thèse ».

C’est durant cette deuxième année de Master que Clarisse rencontre le domaine qui la passionnera. A l’occasion d’une épreuve hors programme de l’oral d’agrégation, Clarisse tire au sort un sujet sur la place et le rôle des femmes dans le catholicisme au XIXe siècle. En préparant cet oral, le sujet pique son intérêt, d’autant plus qu’elle se rend compte que très peu de recherches sont faites sur ce thème. C’est aussi l’actualité qui pousse Clarisse à se questionner : on parle beaucoup de la place des femmes dans la société, du rôle des religions dans le patriarcat, et se rend compte que la question intéresse et interroge.

« C’est là que j’ai vraiment pris goût à la recherche et que j’ai commencé à travailler sur ce domaine qui m’a prise aux tripes. »

Clarisse décide alors de s’inscrire en thèse à l’Université Paris-Est-Créteil, en se disant toujours « ça n’engage à rien, je pourrai toujours rejoindre la voie de l’enseignement dans le secondaire ensuite ». Elle choisit de travailler sur les femmes dans le catholicisme à la période contemporaine, dans la continuité de son travail de Master.

En thèse, elle découvrira le plaisir de l’enseignement universitaire avec sa liberté tant dans les thématiques que dans la manière d’enseigner.

« Je me disais aussi que ce serait impossible d’avoir un poste, donc que je retournerais probablement vers le secondaire de toute façon ! »

Au même moment, un poste ouvre à Saint-Etienne en Histoire religieuse contemporaine axée sur la question féminine. Une aubaine pour Clarisse dont c’est déjà la spécialité !

Clarisse se laisse donc porter par cette opportunité et continue dans cette branche qui converge parfaitement avec son début de parcours.

Femmes et religion, antagonistes ?

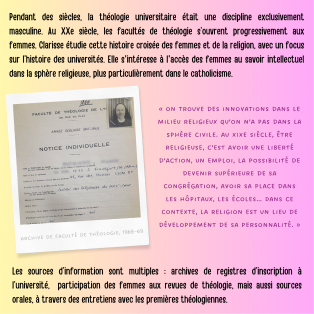

Pendant des siècles, la théologie était une discipline exclusivement masculine à l’Université, car identifiée comme la préparation des hommes aux ministères ordonnés, dont sont exclues les femmes dans la plupart des Églises chrétiennes. Au XXe siècle, la théologie s’ouvre progressivement aux femmes, notamment dans la lignée de leur nouvel accès à l’Université. Clarisse étudie cette histoire croisée des femmes et de la religion, avec un focus sur l’histoire des universités. Elle s’intéresse à l’accès des femmes au savoir intellectuel dans la sphère religieuse, et notamment à la théologie universitaire au XXe siècle.

Ces recherches sont menées dans le cadre de son poste de Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, rattaché au LEM-CERCOR (Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes - Centre Européen de Recherche sur les Communautés, Congrégations et Ordres Religieux) de l’Université Jean Monnet.

Si l’on oppose parfois droit des femmes et religion, Clarisse prend plaisir à creuser le sujet, et questionne : est-ce si antagoniste que ça ? Les religions ont-elles toujours été des freins à l’émancipation des femmes ?

« Ce qui m’intéresse dans la recherche, c’est de faire émerger toute la complexité, rien n’est tout noir ou tout blanc en histoire. »

Et ce sujet s’y prête particulièrement ! Clarisse explique qu’on trouve des innovations dans le milieu religieux qu’on n’a pas dans la sphère civile. Par exemple, le XIXe siècle compte énormément de femmes religieuses, pour qui cette voie était une occasion d’émancipation, là où le Code civil faisait des femmes mariées des mineures juridiques. Être religieuse, c’est avoir une liberté d’action, un emploi, la possibilité de devenir supérieure de sa congrégation, avoir sa place dans les hôpitaux, les écoles… Dans ce contexte, la religion est un lieu de développement de sa personnalité.

A l’inverse, dans d’autres courants, la religion peut être perçue comme un frein aux droits et libertés des femmes. Clarisse cite notamment l’opposition de l’église catholique à toute forme de contraception artificielle et à l’avortement, des sujets cruciaux et centraux dans les discours et idées féministes. Elle relève également l’impossibilité pour les femmes de devenir prêtre dans l’église catholique, et ouvre la question de la limite entre tradition et misogynie.

À l’inverse, la religion peut être perçue comme un frein aux droits et libertés des femmes. En témoignent certaines lectures littérales de la Bible qui ont longtemps empêché les femmes de prendre toute leur place dans l’Église, à certaines périodes. Par exemple, la phrase de saint Paul « Que les femmes se taisent dans les assemblées » (1 Co 14, 34), qui a longtemps été prise en un sens strict et qui a justifié l’interdit quant à la prise de parole des femmes pour l’enseignement, et qui empêche parfois encore les femmes de prêcher dans le catholicisme.

Les recherches de Clarisse prennent racine dans plusieurs sources comme les archives de registres d’inscription à l’université ou la participation des femmes aux revues de théologie. Clarisse s’appuie aussi beaucoup sur des sources orales, à travers des entretiens avec les premières théologiennes qui acceptent d’échanger avec elle. Au-delà du pan administratif, ces rencontres permettent de retracer le vécu de ces femmes.

Bien que spécialisée sur le catholicisme, Clarisse porte un intérêt constant aux recherches faites sur d’autres courants. Elle se nourrit de ce qui se fait sur le protestantisme, reconnu plus ouvert sur l’égalité femme-homme, ou encore de l’œcuménisme, qui tisse le dialogue entre les Églises orthodoxes, protestantes et catholiques.

Quand on lui demande si les freins rencontrés par les femmes religieuses qu’elle étudie et les femmes chercheuses dont elle fait partie sont comparables, Clarisse décrit la chance qu’elle ressent d’être d’une génération pour laquelle la porte est de plus en plus ouverte aux femmes. Elle-même a connaissance de cette politique dans son propre laboratoire et décrit n’avoir jamais ressenti de discriminations sur son parcours. Elle note cependant que les femmes sont sous-représentées au CERCOR comme au département d’Histoire.

Parallèlement, en France, c’est par l’arrivée des premières femmes historiennes à l’université qu’ont débuté les études sur l’histoire des femmes et du genre. Clarisse ajoute à cela qu’elle remarque une certaine appréhension des hommes à aborder des sujets comme le sien. Ne se sentent-ils, à leur tour, pas légitimes à en parler ?

Un métier de passion

Dans son métier, Clarisse est passionnée par son sujet et c’est sa curiosité qui la pousse à creuser toujours plus pour comprendre le tableau complet du thème qu’elle a choisi. La dimension « enquête policière » de la fouille et la découverte à chaque instant d’un monde complexe sont des moteurs pour elle.

« Dans mon domaine, on est plutôt solitaire. Malgré des discussions régulières avec des collègues, ce sont des projets assez individuels. »

Ce sont aussi ses discussions avec ses pairs, ainsi que le dialogue avec le grand public, très curieux et demandeur de ce partage, qui permettent à Clarisse de s’épanouir et de tenir dans son métier de maîtresse de conférences.

Bien sûr, le métier de Clarisse possède aussi ses côtés négatifs.

Malgré les nombreux échanges et partages, Clarisse travaille beaucoup seule.

Faire de la recherche sur un sujet si pointu et précis rime aussi parfois avec le sentiment de ne pas être vraiment utile, et une certaine fatigue peut s’installer.

« Par moments, on se sent un peu inutile, on se dit qu’on le serait plus directement ailleurs, même si j’ai conscience de la valeur de l’histoire. C’est un métier qui demande de l’endurance, ce sont des recherches sur plusieurs années, il faut quand même une certaine motivation ! »

Malgré tout, Clarisse trouve bien plus d’avantages que d’inconvénients à son métier, et si ce chemin était à refaire, elle le referait sans hésiter, « mille fois ! ».