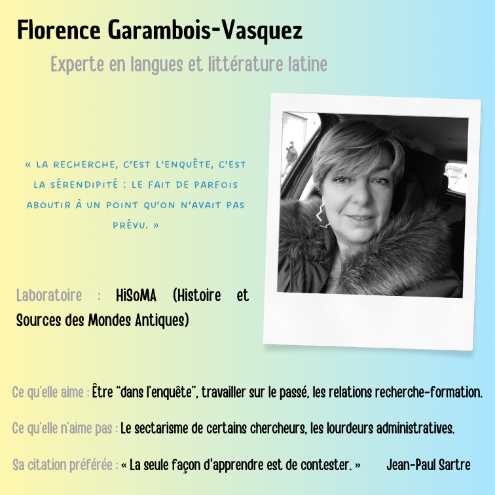

Florence Garambois-VasquezExperte en langues et littérature latine

Florence Garambois-Vasquez est Professeure de langues et littérature latine, spécialiste en poésie de l’antiquité tardive (fin du IIIe siècle au début Moyen-âge).

Responsable de l’équipe stéphanoise d’HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques) depuis environ 10 ans, elle remplit les missions de structuration, d'encadrement et de pilotage de la recherche. Florence occupe également la fonction de responsable scientifique des presses universitaires pour l’année 2025.

Parcours

Aujourd’hui responsable de l’équipe stéphanoise du laboratoire HiSoMA, Florence n’a pas tout de suite été intéressée par son domaine de recherche. Son parcours débute avec les classes préparatoires Khâgne et Hypokhâgne, puis elle passe un master en communication au CELSA de Paris, et décroche enfin le concours de l’agrégation. Durant une dizaine d’année, elle enseigne dans le secondaire, et notamment en ZEP (Zone d’Education Prioritaire).

« Cela m’a permis de savoir d’où viennent les étudiants. Ils ont un parcours, une histoire quand ils arrivent à l’université. Il faut en avoir conscience pour ne pas projeter sur eux le profil d’élève qu’on était soi-même. »

Puis, Florence envisage de passer une thèse, ce qu’elle fait à l’Université de Lyon. Elle poursuit alors son activité d’enseignement, mais cette fois dans le supérieur.

Sa thèse se concentre sur Claudien, auteur du IVe siècle, sur le corpus des invectives, autour de la violence des écritures.

« Je n’ai pas choisi mon sujet, mais mon directeur, Guy Sabbah. Je ne l’ai jamais regretté ! »

Pour Florence, la thèse est, à l’origine, un moyen de passer de l’enseignement en second degré à l’enseignement dans le supérieur. Mais c’est à l’occasion de cette thèse qu’elle découvrira la recherche.

« Dans le second degré je me sentais très coincée par des programmes précis, des attentes parfois incongrues, j’avais peu de liberté ».

Chercheuse et directrice

Aujourd’hui, Florence fait son possible pour conserver du temps pour la recherche dans son emploi du temps chargé, entre projets ponctuels, projets à long terme, et activités de direction, sans oublier les enseignements qui lui tiennent à cœur !

En tant que directrice d'équipe, Florence supervise les nombreux projets des chercheurs et chercheuses stéphanois parmi lesquels on trouve l'ANR Jerihna qui prévoit une nouvelle édition critique, l'étude de la notion de richesse/pauvreté dans les textes anciens, le questionnement sur le vote politique dans l’histoire antique, l'interrogation sur le masculin et le féminin dans la poésie latine.

La recherche de Florence se concentre sur la poésie. L’un de ses axes concerne l’analyse éco-poétique, c’est-à-dire l’étude de la manière dont les anciens pensent leur environnement naturel, de la conscience qu’ils ont de leur environnement. Elle étudie également Ausone, poète du IVe siècle, Claudien, ainsi que des poètes africains romanisés sous la domination vandale du Ve siècle.

Les matériaux sur lesquels se basent ces recherches sont des textes. On parle alors de philologie.

« C’est un travail assez solitaire, il nous faut simplement un texte (édité ou manuscrit) et un ordinateur. Il y a beaucoup de déchiffrage à faire encore ! »

Ce qui anime Florence dans son métier, c’est d’abord le plaisir.

« La recherche, c’est l’enquête, c’est la sérendipité : le fait de parfois aboutir à un point qu’on n’avait pas prévu. »

Travailler dans le passé, dans une logique patrimoniale, c’est ce qui lui plait.

Elle est aussi très attachée au lien entre recherche et formation.

« Si la recherche se limite à quatre murs dans un bureau d’une université, elle n’a pas beaucoup d’intérêt. C’est très important d’exposer précocement les étudiants au monde de la recherche. ».

La recherche a aussi pour Florence des aspects négatifs dont il faut avoir conscience.

Par exemple, il y a parfois une certaine frustration à ne pas pouvoir participer à toutes les discussions stratégiques.

De plus, le milieu de la recherche peut parfois se montrer sous un jour élitiste qui lui déplaît.

« Je n’aime pas le sectarisme de certains chercheurs ou chercheuses ».

Et comme nombre de ses collaborateurs, les lourdeurs de certains processus administratifs ne sont pas au goût de Florence qui aspire à plus de temps pour la recherche.

Pour être chercheur, quelques qualités sont essentielles selon elle. Être curieux, avoir de l’honnêteté intellectuelle et de l’éthique, savoir accepter la contradiction et se remettre en question sont des qualités phares pour ce métier.

« Il faut être capable de remettre son ouvrage sur le métier plusieurs fois, ce sont des activités de longue haleine. »

Femme de science

Loin d’être amère sur son propre parcours, Florence relève tout de même les difficultés qui freinent couramment les femmes dans les métiers de recherche. Elle se souvient avoir traversé une époque où l’égalité entre hommes et femmes à l’embauche n’était pas toujours respectée, où pouvaient avoir lieu des discriminations basées sur le genre.

« J’ai fait partie de l’époque où on entendait « va-t-on la nommer ? elle va avoir des enfants » ; à dossier égal, les hommes étaient plus souvent promus »

Convaincue de la nécessité de faire changer les choses, Florence s’implique à ce niveau, notamment à travers son activité de référente parité-égalité du laboratoire.

« Plusieurs actions ont été mises en place. Il faut faire des actions mais il y a tellement de biais inconscients qu’il faut aussi sensibiliser les directeurs d’unités de recherche. »

Passionnée avant tout !

Aujourd’hui, Florence est satisfaite de son activité et de l’environnement dans lequel elle évolue.

« C’est un labo extrêmement pluridisciplinaire, avec une direction très humaine, et de bonnes conditions de travail pour les jeunes. On a à cœur de les soutenir. »

Florence explique que faire une thèse à HiSoMA ouvre de nombreuses portes.

« L’enseignement et la recherche sont les débouchés naturels, mais il est également possible d’accéder à la médiation culturelle, au concours de bibliothécaire, aux masters d'ingénierie éditoriale et communication, à l’école des chartes, et à tout ce qui touche au patrimoine de l’antiquité ou aux métiers du livre en général. »

De plus, la formation en langues anciennes est très rigoureuse, et ce parcours est une force très recherchée chez les potentiels employeurs.

« On y acquiert de nombreuses compétences transversales ».

Quand on demande à Florence quelle époque elle choisirait si elle devait en changer, elle répond :

« Je sauterais le Moyen-Âge, parce que je n’aime pas les textes religieux. Je travaillerais sur le néo-latin, le latin de la Renaissance, c'est un moment où les hommes redécouvrent les textes de l'Antiquité. Le regard change et c’est une autre approche de la réception des textes classiques. »

Et le grec ?

« Je travaillerais toujours en latin, pas en grec, car la langue latine me plaît ! Et oui, les Grecs ont tout inventé, mais ce sont les Latins qui ont tout développé, notamment la philosophie. »