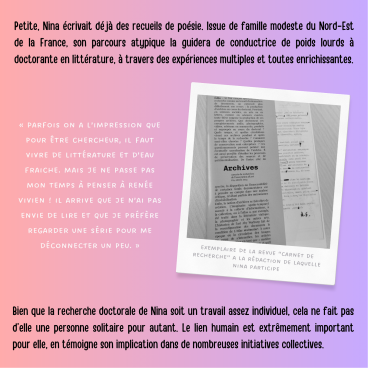

Nina LutzDoctorante en littérature

Une enfant tombée dans les livres

Petite, Nina écrivait déjà des recueils de poésie. Issue d’une famille modeste du Nord-Est de la France, elle a grandi dans une famille curieuse et cultivée. Son père ainsi que sa mère, lectrice invétérée à la culture littéraire « phénoménale », lui ont transmis leur curiosité intellectuelle et leur sensibilité à la beauté.

Adolescente, Nina a de nombreux petits emplois : ménages, saisons agricoles et expériences diverses forgent son caractère. Après son baccalauréat, elle met en pause ses études pour devenir conductrice poids lourds.

« J’ai toujours bien aimé sortir des sentiers battus. »

Être routière, c’est être dans un univers très masculin, mais pas du tout solitaire ! L’entraide règne et Nina vit ces cinq ans avec beaucoup de plaisir, mais encore très attachée à la littérature, elle continue d’envisager des études en littérature.

« Pendant cette période, j’ai beaucoup écouté France Culture. A force, je me suis dit que j’aimais les choses intellectuelles, en particulier la littérature et la philosophie. J’ai donc repris le chemin des études en lettres sans projet particulier. »

Nina fait sa première année par correspondance à l’Université Paris 3, puis emménage à Saint-Etienne où elle prévoit de suivre des cours, en présentiel cette fois. En première année, elle s’intéresse à la recherche, et notamment aux autrices de la fin du XIXe siècle, aussi décide-t-elle d’assister à l’improviste à un colloque intitulé « l’amour qui n’ose pas dire son nom : comment s’écrivent les homosexualités au XIXe siècle », organisé par ses actuels directeurs de thèse.

Seule étudiante dans l’assemblée, Stéphane Gougelmann la remarque et engage la conversation : Nina et Stéphane Gougelmann ont un intérêt commun autour des littératures homosexuelles de la période fin-de-siècle. De fil en aiguille, il deviendra le directeur de mémoire de master de Nina sur l’œuvre de Renée Viven.

Après son master, Nina prépare le concours d’agrégation, pour ensuite obtenir un contrat doctoral. Mais en plus de la difficulté du concours, les conditions dans lesquelles Nina le prépare ne sont que peu favorables puisqu’elle vit une situation précaire, travaille en plus de ses études, et prépare le concours à distance.

Ces conditions ne lui permettent pas de réussir le concours, cependant ses directeurs de mémoire l’encouragent à tout de même candidater à un contrat doctoral. Précieux conseil, puisque Nina obtient finalement ce contrat qui lui permet de financer sa thèse.

Un doctorat sur les femmes de lettres

Le projet de thèse de Nina s’intitule « “Il y a donc des femmes de lettres ?“ Postures d’autrices et écriture en réseau (1890-1914) ».

« C’est une citation ironique de Colette, adressée à un journaliste qui lui demandait quelles étaient les femmes de lettres de talent de son époque. Alors qu’elle est déjà très connue à ce moment-là, Colette répond : « Il y a donc des femmes de lettres ? Vous m’étonnez ! ». Comme j’aime beaucoup l’ironie en littérature, j’ai choisi cette citation comme titre de thèse. »

Nina travaille sur un corpus d’autrices de littérature française ayant publié à Paris au tournant des XIXe et XXe siècles. Deux concepts sont au cœur du sujet de thèse : le réseau, et la posture.

Les recherches en littérature abordent fréquemment la notion de réseau. L’idée pour Nina est d’analyser les liens de nature très variée qui ont existé entre ces autrices : amicaux, amoureux, professionnels...

« Elles ont travaillé collectivement, par exemple au montage de prix littéraires, à la création d’institutions de légitimation dans le milieu littéraire. En termes de méthodologie, je cherche à décrire ce qui définit ces réseaux et quelles autrices appartiennent à ces réseaux. Ils ne sont ni officiels, ni conscientisés comme les cercles ou les clubs à l’époque. »

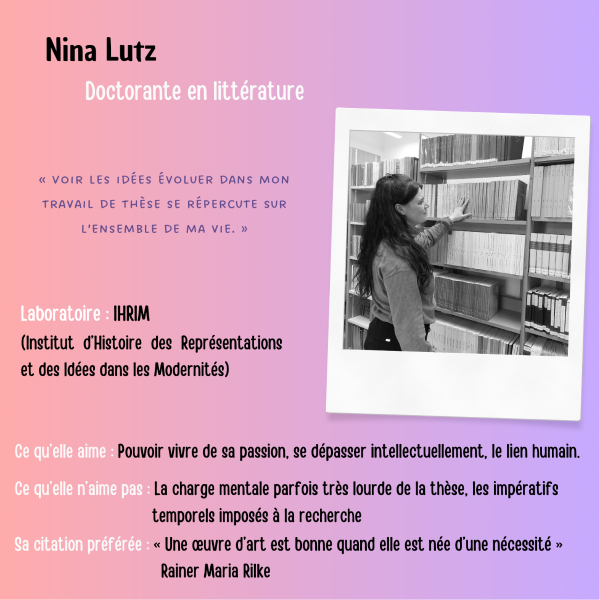

Pour mener à bien cette étude, Nina se base sur des sources d’information diverses : correspondances et articles de journaux en sont de bons exemples. La presse retrace les collaborations et rend compte de ce qui est perçu comme des groupes à cette époque-là, tandis que les correspondances donnent à voir les réseaux de l’intérieur, comme ils sont vécus par leurs membres.

« Je cherche à montrer comment la mise en réseau a participé à la constitution d’un vrai statut d’autrice à cette période particulière de l’histoire littéraire. On sort de l’idée de l’exception, de l’existence d’une autrice exceptionnelle qui aurait écrit une fois une grande œuvre et qui serait finalement une anomalie. »

Ce champ d’étude sur les réseaux d’autrices en littérature commence à se développer, dans la continuité des études de genre, là où les études monographiques étaient jusqu’à aujourd’hui plus fréquentes.

D’autres sources viennent enrichir le travail de Nina : archives sur les correspondances de Colette, publications rééditées de Renée Vivien, inédits…

A ce sujet, Nina explique :

« Souvent, ce sont des œuvres originales qui n’ont pas été rééditées, bien qu’elles aient été très lues à l’époque, à cause du statut de femme de leurs autrices. Gustave Lanson, qui a fondé l’histoire littéraire en tant que discipline, a volontairement évincé les femmes autrices, arguant que leurs œuvres étaient de trop piètre qualité pour figurer dans les histoires littéraires. »

A travers sa thèse, Nina essaie de montrer qu’en plus des liens individuels, il existe entre ces autrices une conscience communautaire et une solidarité.

« Ce n’est pas que le hasard qui les conduit les unes vers les autres. Il y a une recherche de postérité, des liens se tissent. A force de constater la récurrence des situations de sexisme vécues par les unes et les autres, en tant qu’autrices dans les milieux littéraires mais aussi dans la société en tant que femmes, une solidarité émerge. »

Parallèlement à la notion de réseau, Nina explore également la notion de posture. Apporté par Jérôme Meizoz, ce concept articule la posture interne (ce que l’auteur montre de lui dans ses textes) et son image à l’extérieur, en dehors de ses textes (dans un contexte social littéraire).

« Il y a un travail d’orfèvre sur l’image d’elles-mêmes qu’elles veulent construire, sur leur capacité à modifier l’image que la société leur impose, afin de continuer à exister individuellement tout en allant dans le sens de ce qu’on attend d’elles. Leurs stratégies sont complètement différentes les unes des autres. »

Nina cite par exemple le cas de Renée Vivien, poétesse lesbienne qui, décédée jeune, a décidé de couper les ponts avec le monde en dehors de son cercle et n’a plus été éditée. Pour les autrices, Nina note que leur comportement dépend grandement de leur niveau de vie et de leurs besoins financiers.

« Il y a clairement des œuvres alimentaires, qui vont parfois à l’encontre de ce qui est revendiqué dans l’ensemble de l’œuvre. C’est perturbant car contradictoire. Il y a une forme de sélection à faire. »

Le point commun de tous les éléments du corpus de thèse de Nina réside dans la présence d’un personnage féminin (narratrice ou personnage principal). Dans ces œuvres, elle étudie ce que les autrices disent de la condition féminine, et observe cela à la lumière du combat quotidien de ces autrices pour être publiées et lues.

« Pour être lues et entendues de façon objective, les autrices doivent dire, à un moment ou à un autre, qu’elles ne sont pas féministes » et ceci même lorsque leurs opinions transparaissent clairement dans leurs écrits.

Pour comprendre tout ce qu’impliquent les réseaux et postures de ces autrices, Nina croise les fictions avec les correspondances (qui n’étaient pas destinées à la publication) et des articles de presse, et observe comment tout cela se met en réseau.

L’objectivité de la recherche

Dans l’étude des œuvres littéraires et leur interprétation, il y a forcément une part de subjectivité.

« Je me pose souvent la question « selon quels critères est-ce que j’interprète cela comme étant féministe ou ironique ? Est-ce justifié ? »

En littérature, le sujet de la subjectivité et des affects est très étudié. Les œuvres s‘inspirent du réel, et y retournent lorsqu’elles sont lues.

« Les fictions conditionnent ce que l’on pense, encore plus quand elles n’ont pas le statut de fiction. Les fictions qui ont bel et bien le statut de fiction, sont ce qu’il y a de plus honnête… »

Nina se définit comme femme, féministe et politisée, et convient que cela a obligatoirement un impact sur ce qu’elle observe, et ce qui la touche. Mais ses affects ont du sens et elle est persuadée que son travail ne serait pas le même sans eux. Cependant, sa rigueur scientifique la pousse à tendre toujours au maximum vers une forme d’objectivité.

« Il faut absolument douter pour être dans une démarche honnête et objective, autrement on tire les textes vers ce qu’on veut et on leur fait perdre tout intérêt. »

Après sa thèse, Nina souhaite continuer son parcours de recherche dans un poste d’enseignante chercheuse pour vivre de sa passion mais aussi continuer de transmettre aux étudiants.

« J’aime les étudiants. Faire un cours sur mon corpus c’est génial. Je n’avais jamais expérimenté ça. Les étudiants et étudiantes sont venus nombreux, ce qui m’a fait grand plaisir. »

Ces cours sont aussi l’occasion pour Nina de faire un pas de côté et de questionner des évidences qu’elle n’aurait pas perçues telles quelles.

Cependant, Nina explique que les postes en littérature sont rares, d’autant plus que son parcours n’est selon elle pas idéal.

« Je n’ai pas d’agrégation, je n’ai pas été à l’Ecole Normale Supérieure, je n’ai pas fait de classe préparatoire. J’ai très peu de chances d’obtenir un poste d’ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche), qui est une possibilité d’enseigner après la thèse. »

Malgré ces barrières qui pourraient barrer son chemin, Nina prend plaisir dans son doctorat et ne se décourage pas pour autant. Cette thèse la passionne et elle y trouve de nombreuses sources de plaisir.

Pour commencer, elle mesure sa chance de pouvoir vivre de sa passion.

« De manière très pragmatique, être payée grâce au contrat doctoral pour faire quelque chose qui me plait, c’est exceptionnel. Ce n’est pas le cas de tout le monde dans mon cercle familial et amical. »

Et même si la thèse demande énormément de travail à un rythme intense, Nina, qui aime être très active, s’y trouve à sa place.

Un autre aspect qui est un véritable moteur pour elle, c’est la dimension de dépassement intellectuel que lui permet sa thèse.

« Voir les idées évoluer dans mon travail de thèse se répercute sur l’ensemble de ma vie. »

Cependant, Nina ne vit pas que pour sa recherche !

« Parfois on a l’impression que pour être chercheur, il faut vivre de littérature et d’eau fraiche. C’est l’image qu’on colle à la personne que l’on ne voit que dans le cadre professionnel. Mais je ne passe pas mon temps à penser à Renée Vivien ! Parfois je n’ai pas envie de lire et je préfère regarder une série pour me déconnecter un peu. »

Et si la recherche doctorale de Nina est un travail assez individuel, cela ne fait pas d’elle une personne solitaire pour autant. Le lien humain est extrêmement important pour elle, en témoigne son implication dans de nombreuses initiatives collectives : laboratoire junior (Ancoli) autour du concept d’aliénation et de ses usages, présidence de l’association de doctorants…

« Je n’en serais jamais arrivée là si je n’étais pas venue à Saint-Étienne, parce que c’est une ville à taille humaine. On a les mêmes enseignants chaque année, ils nous connaissent, et cela crée une certaine proximité. »

Parallèlement à cette richesse que décrit Nina, le travail de thèse comporte aussi ses côtés plus pesants.

Elle cite notamment l’importance de la charge que représente le doctorat.

« Je dis souvent que je suis débordée. Tout ce que je fais me passionne mais c’est trop. J’ai ma thèse, et en parallèle, j’ai d’autres d’activités qui bout à bout prennent du temps : ma charge d’enseignement, les formations doctorales, une conférence de l’Université pour Tous, mes interventions dans des séminaires et des colloques, la rédaction d’articles pour des revues, la direction de l’association doctorale, la recherche de financements, l’organisation d’événements… »

Même si elle admet que ses directeurs lui avaient conseillé de ne pas se surcharger, dans les faits, les sollicitations sont nombreuses et l’intérêt qu’elles présentent la poussent à en accepter beaucoup.

« Avec tous ces engagements, ce qui en pâtit, c’est le travail au long terme, même si tout ce que je fais à côté est utile à ma thèse. »

Ce qui pèse à Nina, c’est aussi la restriction temporelle imposée par le système de recherche.

« On est pris par le temps, mais la recherche a besoin de temps, de mûrir, et le modèle économique de la société actuelle ne le permet pas. Beaucoup de doctorants abandonnent à cause de la pression qui est trop forte. »

Aujourd’hui et après son parcours atypique, Nina s’épanouit dans son travail de thèse et tous les à-côtés qui enrichissent son quotidien.

Quand on lui propose le difficile exercice de choisir une phrase qui résonne en elle, elle répond :

« Rainer Maria Rilke a écrit « Une œuvre d’art est bonne quand elle est née d’une nécessité ». J’adore cette citation, je trouve qu’elle marche bien pour mon corpus d’ailleurs ! »